【トモーニ教室コラム No.17】

探究学習ってなに? ~小学生にこそ必要な“問い続ける力”~

「探究学習」という言葉を、最近よく耳にしませんか? 2020年度から新しくなった学習指導要領でも柱の一つとして掲げられ、これからの時代に欠かせない学び方として注目されています。

「でも、具体的にどんなことをするの?」「ドリルや漢字の勉強と何が違うの?」

そんな保護者の皆さまの疑問に、分かりやすくお答えしていきます。

1.探究学習ってなんだろう

◆ 探究学習とは

探究学習とは、一言でいえば「子どもが自ら問いを見つけ、その答えを自分で探しにいく学習」です。

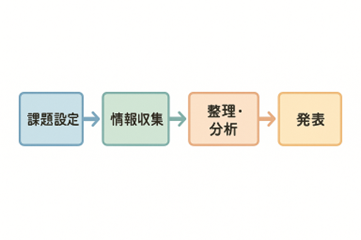

具体的には、主に以下のサイクルで進められます。

- 課題の設定:身の回りのできごとから「どうしてだろう?」という自分だけの問いを立てます。

- 情報の収集:問いの答えを探すために、本やインターネットで調べたり、人に話を聞いたりします。

- 整理・分析:集めた情報を仲間と共有し、「何が言えるか」「原因は何か」を話し合い、考えをまとめます。

- まとめ・表現:分かったことや考えたことを、新聞やポスターなどで発表します。

この「答えの創り方を学ぶ」プロセスそのものが、探究学習の正体です。

◆ 探究学習とこれまでの学習の違い

探究学習を理解する一番の近道は、これまでの学習と比べてみることです。一番の違いは「学びのスタート地点」と「ゴール」にあります。

- これまでの学習

- スタート:「これはリンゴです」と、先生が答えを教えることから始まります。

- ゴール:「リンゴ」という知識を、テストで正確に書けるように覚えることが目標です。

- 探究学習

- スタート:「この赤い果物は何だろう?」と、子どもが疑問に思うことから始まります。

- ゴール:「どうやって育つのかな?」「他の果物と何が違う?」と自分で調べ、自分なりの発見をし、考えをまとめて発表することが目標です。

- スタート:「この赤い果物は何だろう?」と、子どもが疑問に思うことから始まります。

つまり、探究学習とは、答えを覚える学習から、

「答えの創り方を学ぶ」学習へと進化したスタイルなのです。

子どもたちが学習の主役となり、先生は知識を教える人から、

子どもの発見をサポートする「伴走者」へと役割が変わります。

◆ 求められる背景

では、なぜ今、この探究学習が重要なのでしょうか。

その背景には、私たちの社会を取り巻く大きな変化があります。

- AI(人工知能)の進化

たくさんの知識を正確に記憶することは、AIやコンピューターが得意な分野です。これからの人間に求められるのは、その知識をどう活用して、新しいものを創り出したり、社会の問題を解決したりするかという「考える力」です。 - 予測できない未来

グローバル化が進み、社会はめまぐるしく変化しています。将来、子どもたちがどんな課題に直面するのか、誰も正確には予測できません。そのため、教科書には載っていない未知の問題に対しても、自分自身で考えて乗り越えていく力が必要不可欠になります。

探究学習で育まれる「問い続ける力」は、

このような時代をたくましく生き抜くための羅針盤となるのです。

2.具体的にはどんな学習をしているのだろう

「理論は分かったけれど、一体どんな授業になるの?」と、

すぐにはイメージが湧きにくいかもしれません。

探究学習のテーマは、机の上だけで見つけるものではなく、

実は子どもたちのすぐ身の回りに、宝物のように隠されています。

学校生活での「なんで?」

通学路で見つけた「ふしぎ」

お家での素朴な「知りたい!」など、

あらゆる好奇心が学びの入り口になります。

これからご紹介する事例のように、子どもたちは自分たちの生活と学びを結びつけ、小さな探偵や研究者のように目を輝かせながら、答えのない問題に挑戦していくのです。

◆探究学習の事例を紹介

事例1:『給食の食べ残しをなくそう!』プロジェクト

- 問い(課題):「どうして毎日たくさんの食べ残しが出るんだろう? どうすればみんなが気持ちよく完食できるかな?」

- 活動内容:クラスの食べ残し量を記録してグラフにしたり、全校生徒にアンケートをとったりして原因を分析。「この野菜を美味しく食べるには?」をテーマに新しいレシピを考案し、ポスターで発表・提案します。

事例2:『私たちの町の安全マップを作ろう!』

- 問い(課題):「私たちの通学路には、どんな危険が隠れているんだろう? 小さい子たちにも分かるように伝えたい!」

- 活動内容:実際に町を歩いて危険な場所を調査。地域の人にインタビューも行います。集めた情報を地図に落とし込み、「あんぜんマップ」として作成し、新1年生の教室に届けたりします。

事例3:食卓が水族館に!?『チリメンモンスター』を探せ!

- 問い(課題):「いつも食べている『ちりめんじゃこ』の中には、イワシの子ども以外の生き物がいるのかな? どんな種類がいるんだろう?」

- 活動内容:「チリメンモンスター(ちりモン)」の呼び名で知られるこの探究は、大阪府岸和田市の「きしわだ自然資料館」が広めた活動で、全国の学校で実践されています。子どもたちは、ちりめんじゃこの中からタコやエビ、タツノオトシゴの子どもなどを探し出し、図鑑やタブレットで正体を調べます。見つけた生き物を分類・記録することで、海の生物の多様性を実感として学びます。

3.トモーニロボットプログラミング教室のご紹介

トモーニの授業では、まさにこの探究学習の教育方法が様々なコースで活用されています。

例えば、「LEGO」「マインクラフト」のコースでは、

「どうすれば思い通りの作品が作れるだろう?」という問いから始まり、

試行錯誤を繰り返しながら自分だけの世界を創造します。

「理科実験」コースでは、

「なぜこうなるんだろう?」という知的好奇心を大切に、

仮説と検証を繰り返します。

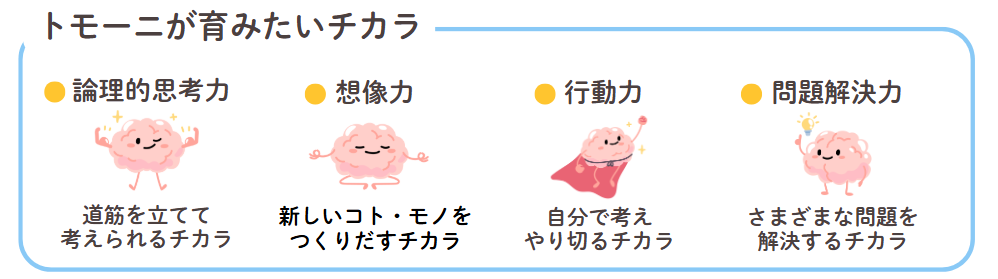

このように、トモーニロボットプログラミング教室では探求学習を通じて、

「論理的思考力」「想像力」「行動力」「問題解決力」を身に着けることができるため、

守口・門真近郊で、ご興味のある方は是非一度イベントや体験授業ご参加ください。

LEGOやマインクラフトを始めとした、

小学生でも取り組みやすい教材で、

お子さまがプログラミングに触れあう「はじめの一歩」を手助けします。

各コース詳細や無料体験授業に付いてはLINEからチェックできます。

最近のエントリー

-

2025.08.06

【トモーニ教室コラム No.17】

探究学習ってなに? ~小学生にこそ必要な“問い続ける力”~ -

2025.08.06

【トモーニ教室コラム No.16】 プログラミングって勉強して意味あるの? ~学習成果と実績をご紹介~ -

2025.08.06

【トモーニ教室コラム No.15】 実は大事な「失敗力」。 ~トライ&エラーを繰り返す力をどう育てる?~ -

2025.08.06

【トモーニ教室コラム No.14】 数多くある習い事、どうやって選ぶ? ~タイプ別で見つけるベストな学び~

アーカイブ

- 2025

- 2025年8月【トモーニ教室コラム No.17】

探究学習ってなに? ~小学生にこそ必要な“問い続ける力”~【トモーニ教室コラム No.16】

プログラミングって勉強して意味あるの? ~学習成果と実績をご紹介~【トモーニ教室コラム No.15】

実は大事な「失敗力」。 ~トライ&エラーを繰り返す力をどう育てる?~【トモーニ教室コラム No.14】

数多くある習い事、どうやって選ぶ? ~タイプ別で見つけるベストな学び~【トモーニ教室コラム No.13】

プログラミングを学ぶと成績は上がる? ~各科目との相乗効果をさぐる~【トモ~ニ教室コラムNo12】

政府が考えている「AI人材育成」って? 〜AI人材育成のためのトモーニの取り組み〜

- 2025年8月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月【トモーニ教室コラムNo7】

うちの子って字が汚い…? クセがつく前に綺麗にする方法とは【トモーニ教室コラムNo6】

右脳的・左脳的ってどう違う? 幼少期にしか育めないチカラ【トモーニ教室コラムNo5】

うちの子って集中力ないのかな・・? 〜将棋を通して集中力を磨こう~【トモーニ教室コラムNo4】

子どものうちに お金の学習をすることで広がる未来の選択肢 〜意外と説明が難しい「株の仕組み」~【トモーニ教室コラムNo3】

小学生になる前に保護者として知っておきたいコト 〜幼稚園と小学校の「学び」の違い~【トモーニ教室コラムNo2】

新学年になる前に保護者として知っておきたいコト 〜小学校低学年からの理科実験体験が大切な理由~【トモーニ教室コラムNo1創刊号】

【プログラミング教室×将来のお仕事】

プログラミングで叶える未来の夢 〜どんな仕事が待っている?〜